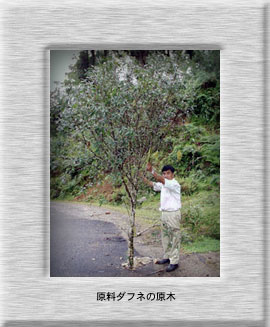

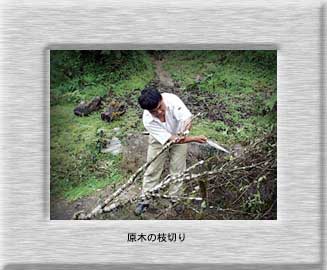

1. 原木(ダフネ)採取

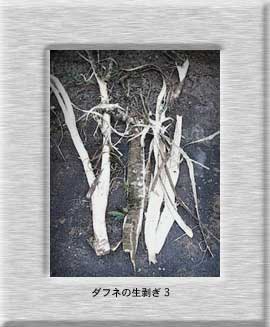

標高2400ɗ以上のほとんどの県で自生しているダフネは現地で刈り取り、生剥ぎをして白皮にする。

ブータン王国では、教典などに使用させてきた王国独特な伝統的手法でつくられている手すき紙(通称デショー紙)が残っています。

今までの調査や指導で訪問しました時の資料で製造工程を詳しくご紹介します。ここで紹介しています技法はブータン王国の東部のタシガン県(ツァショー紙)とタシヤンツェ県(レショー紙)のものです。

今後はブータン王国の特色ある手すき紙を残すためにも技術協力は必要と考えられますし、日本式のブータン紙も技術の向上を期待しています。(ブータン地図参照)

2. 原料(ダフネ)保管

ダフネを地面に直接置かない。高床式にすることでカビが生えないし、腐る心配がない。

|

3.製造工程

|

|

|

ツァショー紙

|

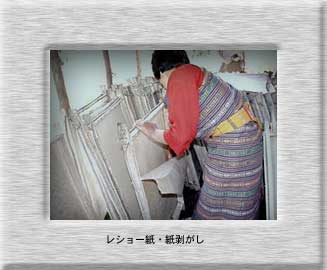

レショー紙

|

|

1. 原料裂き ダフネは皮が厚く、巾も広いので必要なことである。 |

|

|

|

|

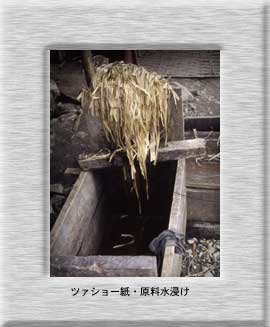

2. 水洗(煮熟前) 水槽が小さく、水の使用度が少ない。 |

|

|

|

|

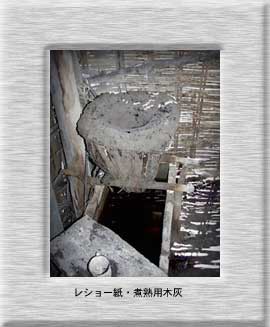

3. 煮熟用助剤(木灰、土灰) 灰の上から水を入れ、自然に濾して使用。 |

|

|

|

|

4. 煮熟 濾された灰汁を100%使用する。

|

|

|

|

|

5. 水洗・灰汁抜き(煮熟後) 灰汁抜きはほとんどしておらず水槽での水洗で灰汁抜きを充分したほうが良い。

|

|

|

|

|

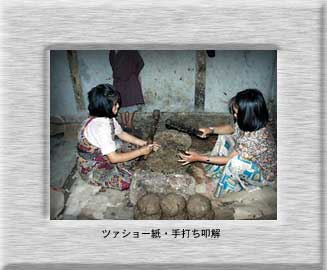

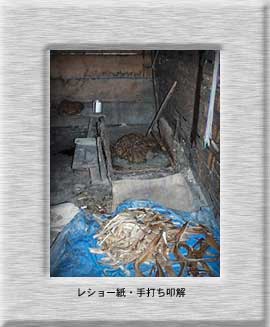

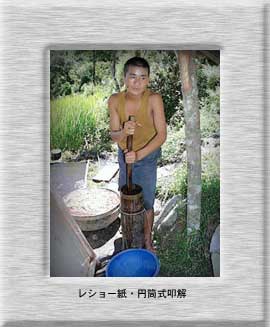

6. 叩解 石盤の上にダフネを乗せ木槌で叩いて砕く。

|

|

|

|

|

|

|

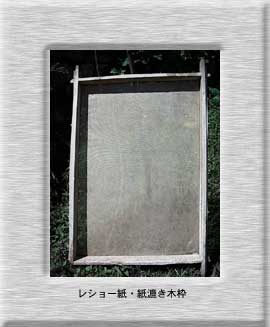

7. 道具(竹簀、桁) ツァショーは木製の桁に太い竹ひごを綿糸で編んだ簀を使用。

|

|

|

|

|

|

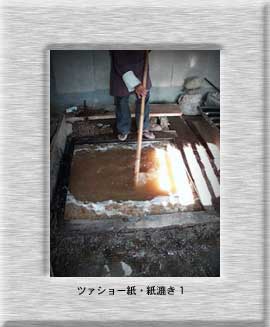

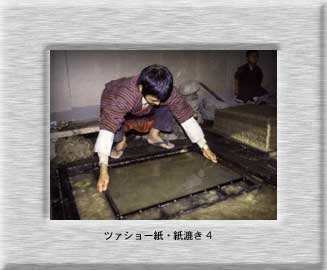

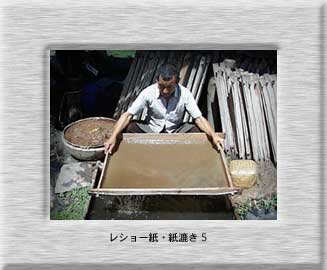

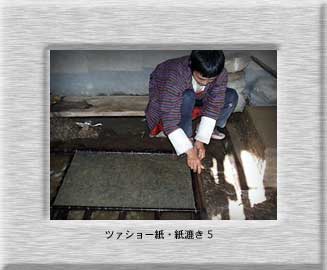

8. 抄造(紙漉き) |

|

|

土間に水槽を据え付ける。水と叩解したダフネを入れて棒で混ぜる。

水の交換をあまりしないので腐敗しているようにみえる。

|

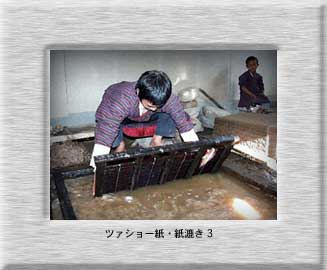

土中に水槽を据え付ける。水槽に木枠を入れる。叩解したダフネを杓ですくい、篭の中に入れる。 |

|

|

|

桁の上に竹簀を置き、両端を木棒で固定する。

|

篭の中に入れたダフネを上下に振り降り落とす。。

|

|

|

|

手で両端を持ち一回で汲み上げる。

|

木枠に入ったダフネを前後左右に手で均等に混ぜる。

|

|

|

|

紙料を平均に保つ。

|

木枠を持ち上げ水を切る。

|

|

|

|

大きなゴミ等を取り除く。

|

|

|

|

|

水が切れたら両端の木棒を外す。

|

|

|

|

|

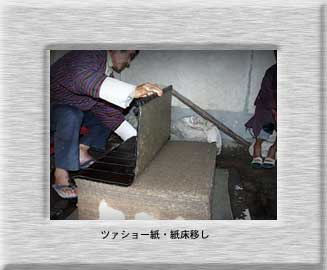

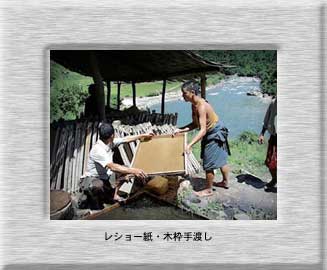

9. 紙床移し |

紙床移しと圧搾はせずに木枠のまま手渡して乾燥に移る。 |

|

|

|

10. 圧搾 |

|

|

|

|

|

11.乾燥 |

|

|

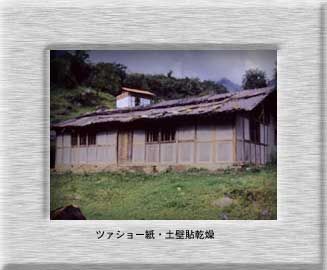

工場の内壁、外壁に一枚づつ貼って自然乾燥する。

壁は土やセメント漆喰を使用している。 |

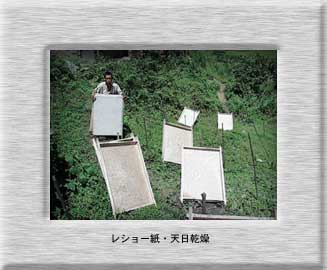

木枠のまま工場の回りに棒を立て、

それに立て掛けて天日乾燥をする。 |

|

|

|

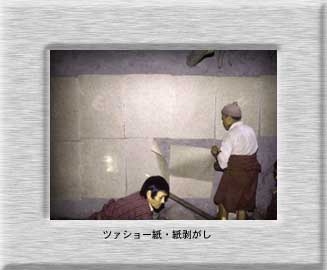

12. 紙剥がし |

|

|

乾燥できた紙を一枚づつ剥がす。

|

乾燥できた紙を一枚づつ剥がす。

|

|

|

|

ブータン王国交流アルバム

|

||||||||